2022年2月、ACT株式会社と慶應義塾大学SFC研究所とで俳優チームと連携して取り組んでいる共同研究プロジェクト「表現力の正体」の研究セッションが行われました。セッションには、木村多江氏(俳優)、加藤文俊氏(慶應義塾大学環境情報学部教授)も参加され、慶應義塾大学SFCの学生たちと一緒に、「セリフに縛られないで表現する」ことを、「4コマ台本ワーク」という新しい取り組みを通じて探究しました。以下、セッションの模様をお伝えします。

はじめに、慶應義塾大学SFC研究所の若新雄純氏(政策・メディア研究科特任准教授)と木村紀彦氏(SFC研究所上席所員)から、この共同研究プロジェクトの経緯や目的を説明しました。続いて、今回のセッションで「セリフに縛られないで表現する」ことをテーマにした趣旨を説明しました。

これまでの研究活動を通じて、俳優たちが大切にしているのはセリフや段取りよりも「感情とのコミュニケーション」であることがわかりました。そこで、そのことを実際に表現しながら体験的に学ぶためには、セリフが書かれた台本を演じるのではない方法が必要であると考えたことを、若新氏は話します。なぜなら演技の経験のない人は、台本に書かれたセリフを暗記し、それを間違えずに言うことに精一杯になってしまい、このプロジェクトで大切にしたい、感情と向き合うことや、その感情からリアルな言葉(セリフ)や動き(アクション)が生まれることが起きにくくなってしまうからです。

ワークショップについて説明する木村紀彦氏

そこで今回のセッションのために新たに「4コマ台本」を開発したことが説明されました。4コマ台本は、セリフが書かれた一般的な台本とは異なり、イラストのみで描かれた4コマ漫画でワンシーンが表現されています。この4コマ台本をもとに演じることに取り組むことで、暗記したセリフをその通りに言うことに縛られずに、感情に向き合って表現することに集中できるようにすることが狙いだと、木村氏は話します。

今回プロトタイプとして用意された3シーンには感情が伴う日常の出来事が描かれており、どのシーンも2人で演じられるものでした。そこで、6名の学生が二人一組に分かれ、それぞれの組に与えられた4コマ台本を演じるワークに取り組みました。まずは各自で4コマ台本を読み、どのようなシーンなのかを理解する時間が与えられました。その後、2人でシーンの理解を深め合い、どのように表現するのかの議論に入りました。学生たちは、このプロジェクトがこれまでまとめてきた演技のパターン・ランゲージ「感情から表現を生み出すヒント」を手がかりにしながら、このワークに取り組みました。

2人での練習時間のあとに、一組ずつ順に皆の前で実演してもらい、木村多江氏と加藤文俊氏も交えてフィードバックを行いました。

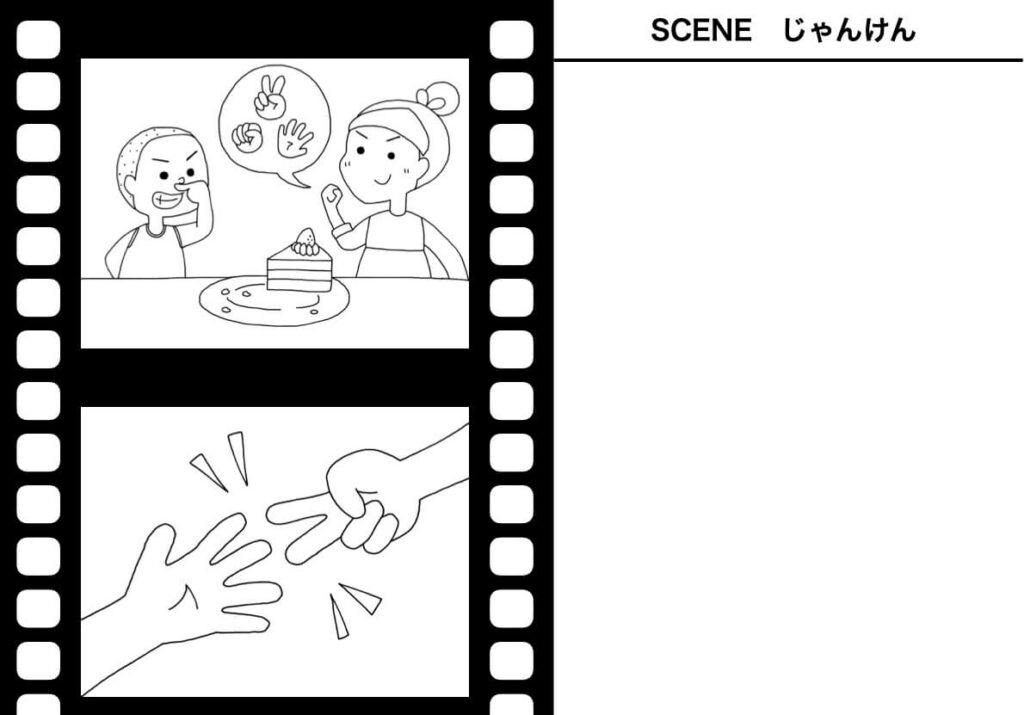

4コマ台本「じゃんけん」の一部

4コマワーク「じゃんけん」を実演する1組目の学生

最初の組が演じるシーンは「じゃんけん」でした。一切れ残ってしまったケーキをめぐって姉と弟がじゃんけんをし、勝った姉が弟の前で美味しそうにケーキを食べるというシーンです。実演を見た木村多江氏は、演じた学生に対して「〇〇さんの本質にはきっと優しさがあるのかな」と、演技・表現をすることは常にその人の本質が漏れ出てくるというコメントをされました。加藤文俊氏は、「一回で勝負がついて勝ったお姉ちゃんが食べていたけど、 何度も“あいこ”になったり、実は負けたのはお姉ちゃんで、にもかかわらずケーキを食べ始めたりする、そういう可能性も表現できたかもしれない」と語り、限られた情報しかない4コマ台本からも自由に解釈する可能性があることを指摘しました。

4コマワーク「プレゼント」を実演する2組目の学生

次の組は、あえて年齢も性別もわからないように描かれた4コマ台本をもとに演技を行いました。そこに描かれていたのは、一人がプレゼントとして帽子を渡しますが、受け取った人には帽子のサイズが合わず、困惑するというシーンです。演じた2人は、シーンを自分たちが演じやすくするために、標準語ではなく2人が馴染んでいる地元の方言で話し、登場人物の関係性を“カップル”として設定し、演じることにしたそうです。

加藤文俊氏は、「2人はシーンが始まる前はどこで何をしていたのだろう」「サイズが合わなかった帽子がこの後どうなるのかが気になる」と疑問を共有し、4コマ台本に描かれていない「0コマ目」や「5コマ目」をどのように想像するかも大事かもしれないとコメントしました。木村多江氏は、演じた2人が方言で演じたことについて、「自分がしゃべりやすい言葉や言い方で演じられると、感情がのっかりやすい」と自身の経験を共有し、いかに「自分の言葉」としてセリフを言えるようになるかが大切だと語りました。

4コマワーク「プリン」を実演する3組目の学生

最後の組が演じたのは「プリン」というタイトルのシーンで、冷蔵庫から楽しみにしていたプリンがなくなっていることに気がついた妻に、誤って食べてしまったことを夫が正直に告白し、謝って妻に許してもらう様子が描かれています。木村多江氏からは、妻を演じた学生が「正直に明かされるまで夫を疑っていなかったように見えたのに、人を疑わないというのが、あなたらしさなのかと思いました」と演技から感じられた実演者について語り、一組目の実演に対するコメントと同様に、表現者の本質が垣間見ることの面白さについて話しました。加藤文俊氏は、夫を演じた学生が「プリンを食べたことをごまかすか、正直に言うかの葛藤を考えた」と共有してくれたことを受けて、妻と夫の関係性(の歴史)をどう想像するかが、演技中の心情に現れる可能性を指摘しました。また、現実における学生同士の関係性が表現に影響していた可能性も発見されました。

すべての実演を終え、木村多江氏からは総評として、「無難な表現におさめようとしないで、もっともっと台本を自由に解釈し、大胆に表現することにチャレンジしていい」と語り、そのことには「恥をかく」ことが伴うことも強調されました。そして、「演技をすることは恥ずかしいことだけど、それによって豊さや奥行きが生まれる」と語りました。加藤文俊氏からは、「(今回新たな実験として取り組んだ4コマ台本にも)もっと自由度を高めるような余地がありそうだ」と、さらなる発展の可能性を指摘されました。最後に若新氏は、「『6年生を送る会』ではセリフや段取りを覚えられる人が評価され、『もっと自分らしく演技しろ』などと指導されることはなかった。でも、演技を通して感情や自分らしさを知ることが、表現することや演技を学びの場で実践することにとって本当は大切なのではないか」と語り、セッションを締めました。

文:井上絵里加、木村紀彦

お問い合わせ

社名:株式会社SEKAISHA

URL:https://sekaisha.co.jp

メール:corporate@sekaisha.co.jp

担当者(広報窓口):松田 壮一郎(まつだ そういちろう)